消火器を利用して作った2号機のリメイクです。2号機では、銃口部を消火器に溶接しているため、分解が不可能でした。今回は、すべての部品が簡単に分解可能な設計となっています。

以下、メカニズムの詳細と製作記です。

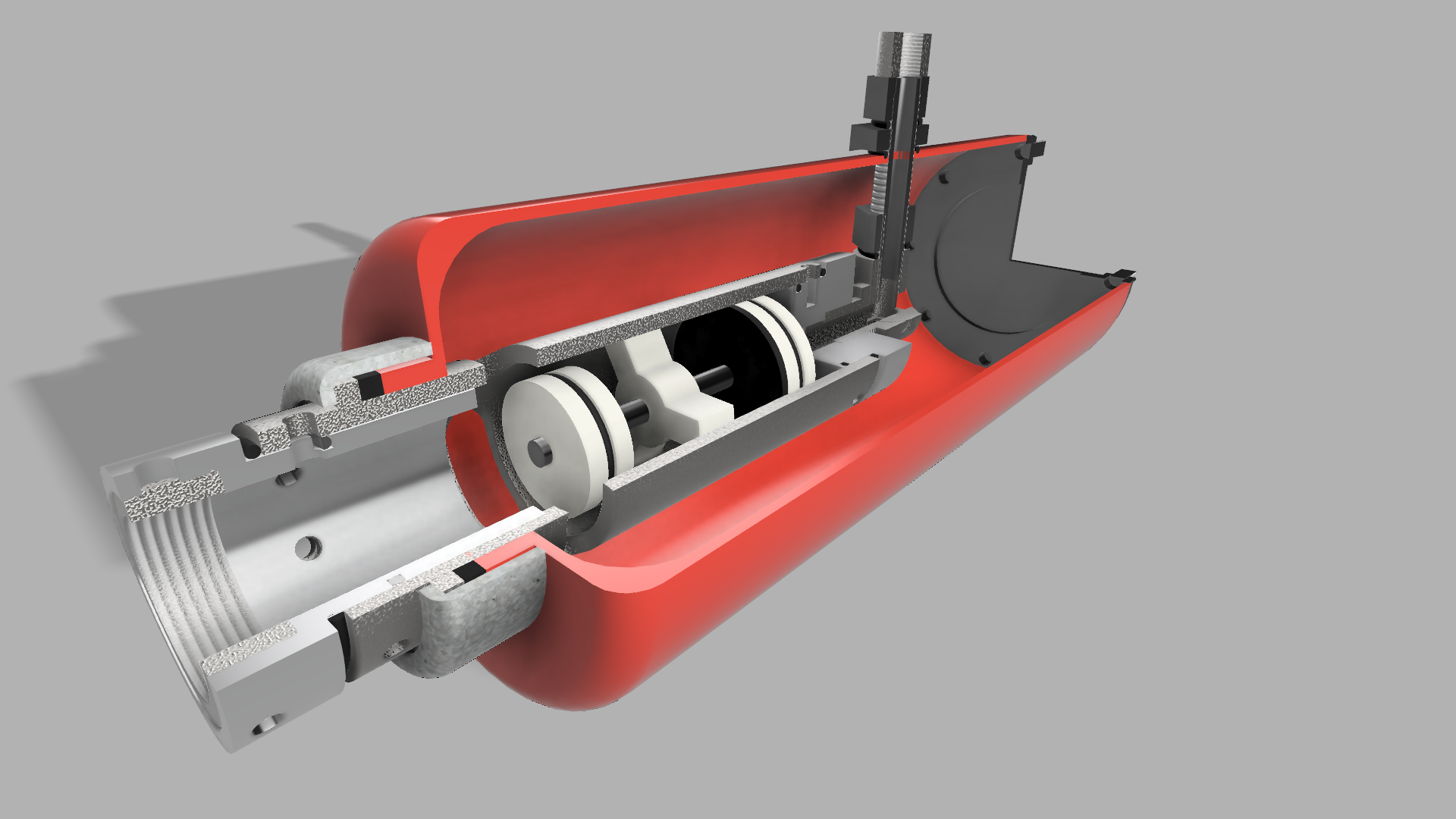

内部構造です。消火器の内部に、ピストンが通るシリンダーが挿入されています。

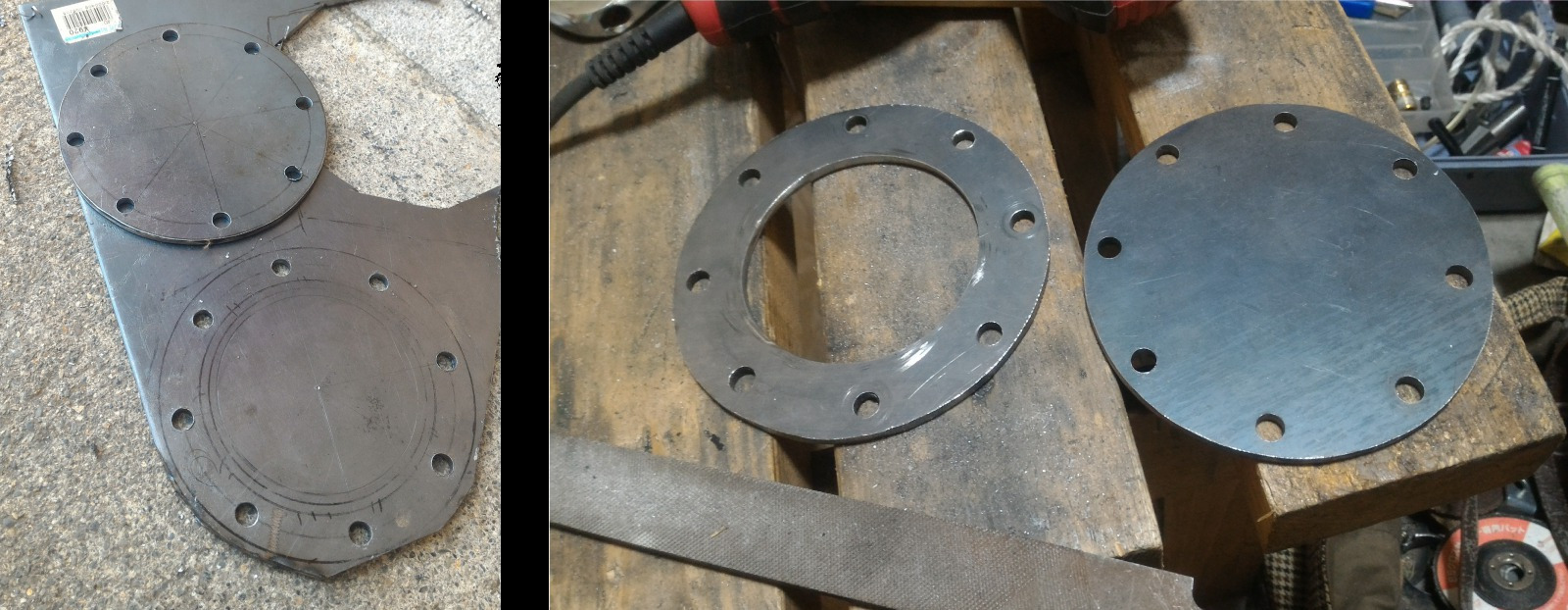

フランジを鉄板から切り出します。今回は、ジグソーと回転ヤスリを装備しているので非常に楽です。

ユニオンソケットが溶接されていた消火器底部を切断し、フランジを接続します。溶接した後にビードを削り、ハンダを流して気密を保っています。圧力系ガジェットのDIYでは、溶接で機械的強度を保ち、ハンダもしくはロウで隙間を充填するのがベストです。

消火器に挿入するシリンダーです。50Aの水道管を使用しています。今回、シリンダー部のシーリングは全てOリングで行いました。排気ポートからピストンが確認できます。

消火器の口金を利用するために、リングをシリンダーに銀ロウで接合します。このリングは、50Aのソケットから旋盤加工で削り出しました。

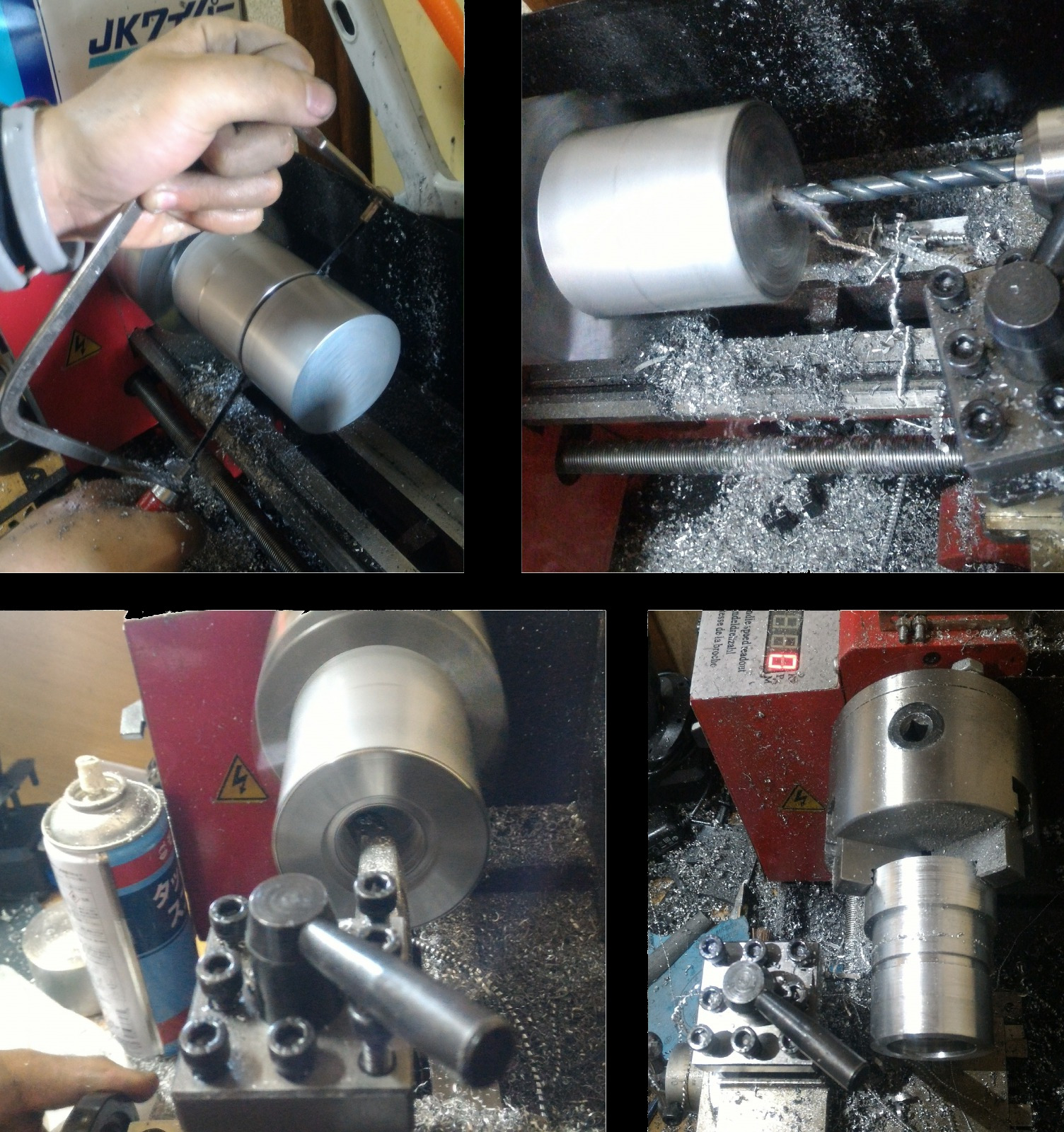

シリンダーの両端をシールする部品を削り出します。素材はA2017です。突っ切りバイトが届かないので、旋盤を回し、のこぎりで無理矢理切断しました。

銃口部には、32Aの雌ネジソケットが挿入されています。ノズル径はΦ40です。単管式とは異なり、銃口シール用ピストンが排気流量に影響しないので銃口の大口径化が可能です。

シリンダー後方の部品には、PT1/2の管用タップを立てます。旋盤があると下穴も自由自在です。A2017は比較的柔らかい素材ですが、相当なパワーを必要とします。右写真のように、タップハンドルをパイプで延長し、切削油をふんだんに使いつつ作業を進めます。今回はSKS製のタップを使用しましたが、鉄系金属を扱う際はHSS製でないと加工が不可能です。

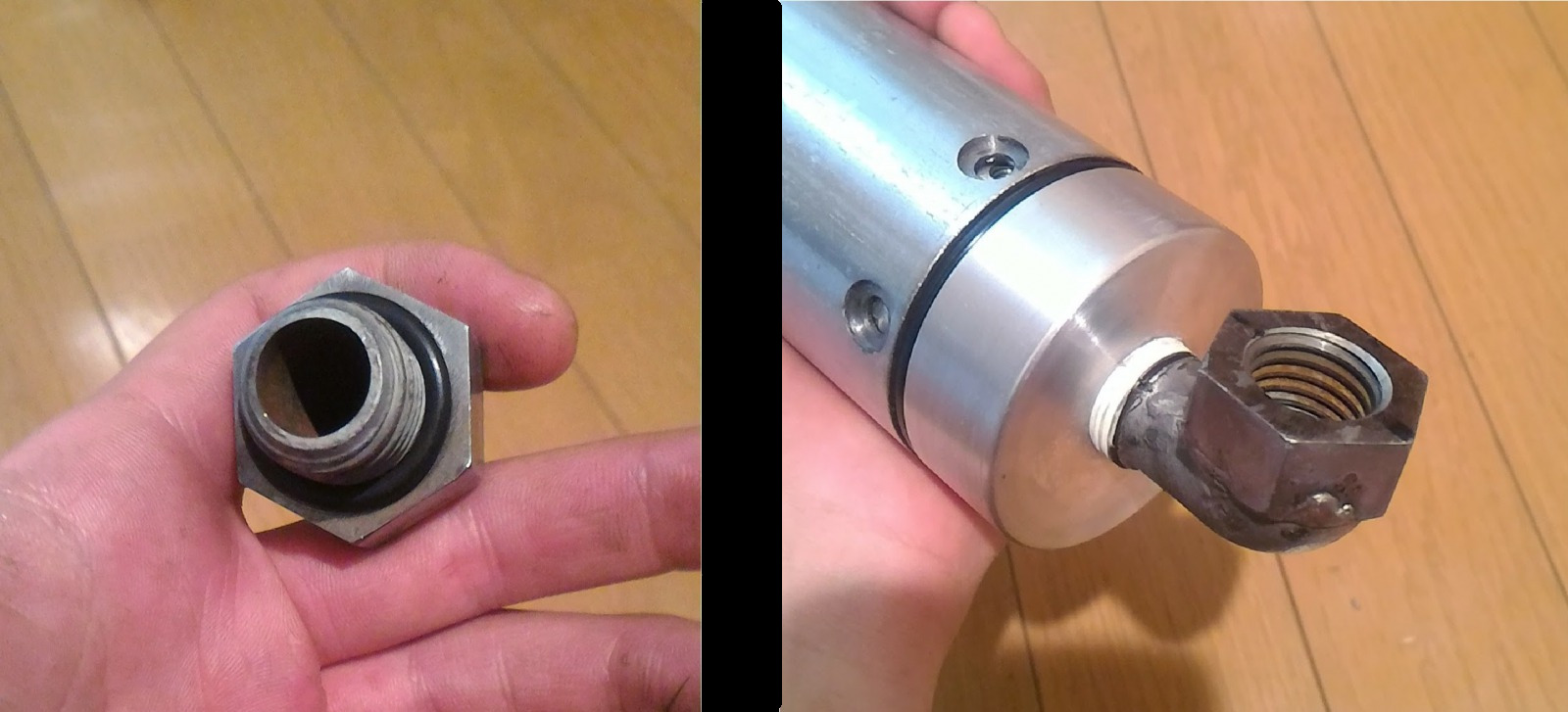

シリンダー内のピストンを駆動させるために、空気を供給する部品です。M20のネジに穴をあけ、固定用のナットをハンダ付けします。この穴が給気&排気ポートになります。旋盤のパワーがないので、鉄への穴あけは大変でした。

今回のキャノンの要のパーツです。1/2の管用ねじとM20ネジの変換アダプタです。フランジの接合と同様に、溶接とハンダ付けを行っています。

L字型の部品は、先ほど1/2のネジを切った部品に接続します。先ほど穴をあけた雄ネジ部品との間にOリングを挟み、ねじ込み固定します。

もう一方の変換プラグには、1/2の大口径カプラを接続します。消火器に合わせてRをつけた部品を間に挟み、Oリングを使用して固定します。

消火器側面にネジを貫通させる穴をあけます。消火器内部は右写真のようにっています。

ピストンユニット

左から、銃口シール用ピストン、ピストンストッパー、シャフト保持具、メインピストンです。全て旋盤で製作しました。非常にコンパクトかつ軽量です。

完成です。

従来の2重筒式のメリットは、空気タンクがピストンの側面にあるため、動作の際にピストンが駆動する距離が短くなり、発射の際に排気しなけらばならない空気の量が減少する・ピストンが小型軽量であるため、高速排気が可能という2点でした。

今回は、排気ポートが側面にあるため消火器内部のパイプが短く、充填容量のロスが少ないです。構造的には、2重筒式のカプラを本体側面に配置したことになります。つまり、ここでまとめている2重筒式のデメリットを解消している、ということです。

内部のパイプがなくなったことによる射撃音の変化は今後検証していきます。